25/02/27~26/03/31

2025年度教養研究センター設置科目 ガイダンス

大学では「自ら考え、確かめ、表現すること」が求められます。これは学問の出発点であると同時に、長い人生を支える「教養」という知的体力の基盤を形成する営みでもあります。教養研究センターでは、学生諸君が様々な価値観に触れることによって自分の関心を広げ、進むべき方向を見定めるきっかけとなるような学びの場を提供しています。よりよい大学生活を送るために、学生同士、学生と教員、さらに教員同士が切磋琢磨する知の現場に、ぜひとも学生の皆さんも足を踏み入れてください。

<2025年度設置科目>

「アカデミック・スキルズIⅡ」「身体知」「身体知・音楽ⅠⅡ」「日吉学」「ゲーム学」「エンターテインメントビジネス論」「金融リテラシー入門」

<b>■プログラム

1、所長挨拶・全体説明

2、実験授業(庄内セミナー、情報の教養学)紹介

3、各授業概要(アカデミック・スキルズIⅡ、身体知、身体知・音楽ⅠⅡ、日吉学、ゲーム学、エンターテインメントビジネス論、金融リテラシー入門)説明

4、秋学期実験授業(エンターテインメントビジネス特論、想像学とSF学)紹介

5、履修方法説明、質疑</b>

25/11/17~25/12/03

音のAIを知り人間を知ろう

「情報の教養学」では、「情報の光と影」に焦点を当て、情報の利用によるメリットやデメリットと共に、情報技術に関わる将来について、様々な分野の一流の講師に講演いただいています。

2025年12月3日には、高道慎之介先生(慶應義塾大学理工学部情報工学科准教授)による「音のAIを知り人間を知ろう」と題した講演会を開催いたします。是非、ご参加ください。

<b>音は単なる波ですが、我々はそれに人間性や芸術性を見出して人生を豊かにしています。昨今では音を理解するAIが現れ、人間性や芸術性を膨らませています。本講演では、音AIは何をできるのか、音AIは何をしているのか、それらと対照させて、人間は何を行っているのかに関する研究を紹介します。</b>

<b><font color="blue" size="3"><a href="https://forms.gle/7CyPb63DaN8ChjNx7" target="_blank">お申し込みはこちら</font></a></b>

25/11/13~25/12/04

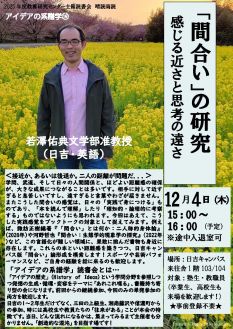

読書会 晴読雨読 アイデアの系譜学 第19回

「間合い」の研究 感じる近さと思考の遠さ

<b>接近か、あるいは後退か。二人の距離が問題だ...</b>

学問、武道、そして日々の人間関係と、ほどよい距離感の確保が、大きな成果につながることは多いです。相手に対して近すぎると息苦しいですし、遠すぎると言葉やわざが届きません。またこうした間合いの感覚は、日々の「実践で身につける」ものであり、「本を読んで理解」したり「理知的・論理的に考察する」ものではないようにも思われます。今回はあえて、こうした実践感覚をブックトークの対象として捉えてみます。例えば、諏訪正樹編著『「間合い」とは何か:二人称的身体論』(2020年)や河野哲也『間合い:生態学的現象学の探究』(2022年)など、この言語化が難しい領域に、果敢に挑んだ書物も身近に存在します。これらの本といい距離感を築きつつ、日吉キャンパス版「間合い」論形成を模索します!スポーツや芸術パフォーマンスなど、ご自身の経験を話に来るのも歓迎します。

25/11/13~25/12/02

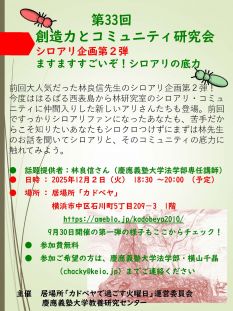

創造力とコミュニティ研究会33 シロアリ企画第2弾 ますますすごいぞ!シロアリの底力

前回大人気だった林良信先生のシロアリ企画第2弾!

今度ははるばる西表島から林研究室のシロアリ・コミュニティに仲間入りした新しいアリさんたちも登場。前回ですっかりシロアリファンになったあなたも、苦手だからこそ知りたいあなたもシロクロつけずにまずは林先生のお話を聞いてシロアリと、そのコミュニティの底力に触れてみよう。

日時:2025年12月2日(火)18:30~20:00(予定)

<b>話題提供者:林良信先生(慶應義塾大学法学部専任講師)</b>

会場:居場所「カドベヤ」横浜市中区石川町5丁目209-3 1階

<a href="https://ameblo.jp/kadobeya2010/">https://ameblo.jp/kadobeya2010/</a>

<b>参加ご希望の方は、法学部・横山千晶教授宛 <font color="blue" size="2"><a href="mailto:chacky@keio.jp">chacky@keio.jp</a></font></b> にご連絡ください。

25/10/30~25/11/19

国際シンポジウム ウクライナの文化と教育―最前線からの報告

ウクライナについて、私たちは、戦時下にあるという以外何を知っているだろうか。

慶應義塾大学では2023年に「慶應ウクライナ・セミナー」としてウクライナ語講座やシンポジウムを開催したが、今回はポルタワ国立教育大学からの3人のゲスト講師に加え、日本の気鋭の研究者もまじえて、今のウクライナを知り考える国際シンポジウムを開催する。会場ではウクライナ語・日本語・英語を使用言語とし、このうち二つが同時に提示される複言語空間を創出することで、深い理解と闊達な議論をめざしたい。

【プログラム】

<b>13:50 開会</b>

趣旨説明 熊野谷葉子(慶應義塾大学教授)

はじめに オリハ・ニコレンコ(ポルタワ国立教育大学教授)

<b>14:00 第Ⅰ部 ウクライナの言語文化と教育</b>

ウクライナ語の歴史―社会言語学的観点から The History of the Ukrainian Language from a Sociolinguistic Perspective

池澤匠(日本学術振興会特別研究員)

タラス・シェフチェンコとそのウクライナ社会における重要性 Taras Shevchenko and His Significance for Ukrainian Society

オリハ・ニコレンコ(ポルタワ国立教育大学教授・世界文学講座長)

現代社会における精神的諸問題 Spiritual Problems of Modern Society

ヴァシーリ・ファザン(ポルタワ国立教育大学副学長)

越野剛(慶應義塾大学教授)によるコメント, 質疑応答 Commentary by Go KOSHINO

<b>16:30 第Ⅱ部 ウクライナのポップカルチャー</b>

現代ウクライナの若者文化 Contemporary Ukrainian Youth Culture

カテリーナ・ニコレンコ(ポルタワ国立教育大学講師)

SNSにおける現代ウクライナの人魚表象 Contemporary Ukrainian Mermaid Images on Social Media

安島里奈(東京外国語大学総合文化研究所特別研究員)

赤尾光春(国立民族学博物館特任助教)によるコメント, 質疑応答 Commentary by Mitsuharu AKAO

25/10/28~25/12/05

【HAPP企画 新入生歓迎行事】ジェンダーレスなインプレッションメイク

【新入生歓迎行事】松下里沙子ワークショップレクチャーNo.4

ジェンダーレスなインプレッションメイク

塾生なら誰でも参加できます!特に新入生を歓迎します!

<b><font color="blue" size="3"><a href="https://forms.gle/Ahq6HDricGzLX4fu8" target="_blank">お申し込みはこちら</font></a></b>

25/11/06~25/12/06

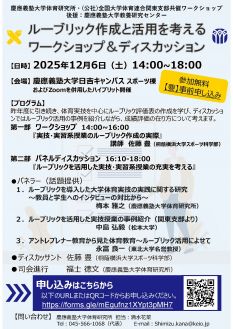

ルーブリック作成と活用を考える ワークショップ&ディスカッション

<b>【プログラム】</b>

昨年度に引き続き、体育実技を中心にルーブリック評価表の作成を学び、ディスカッションではルーブリック活用の事例を紹介しながら、成績評価の在り方について考えます。

第一部ワークショップ 14:00~16:00 『実技・実習系授業のルーブリック作成の実際』

講師:佐藤 豊(桐蔭横浜大学スポーツ科学部)

第二部パネルディスカッション 16:10~18:00

『ルーブリックを活用した実技・実習系授業の充実を考える』

●パネラー(話題提供)

1.ルーブリックを導入した大学体育実技の実践に関する研究~教員と学生へのインタビューの対比から~

梅本雅之(慶應義塾大学体育研究所)

2.ルーブリックを活用した実技授業の事例紹介(関東支部より)

中島弘毅(松本大学)

3.アントレプレナー教育から見た体育教育~ルーブリック活用によせて

永富良一(東北大学名誉教授)

●ディスカッサント:佐藤 豊(桐蔭横浜大学スポーツ科学部)

●司会進行: 福士徳文(慶應義塾大学体育研究所)

<b><font color="blue" size="2"><a href="https://forms.gle/mEgufnz1XYpt3pMH7" target="_blank">こちらよりお申込みください。</a></font></b></a>

25/03/31~26/01/31

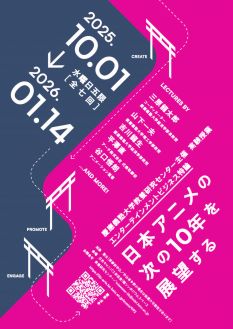

実験授業「エンターテインメントビジネス特論:日本アニメの次の10年を展望する」(全7回)

<授業概要>

日本のアニメ産業は過去10年で2倍の規模となり、3兆円を超える産業になりました。そして、いくつかの課題を持ちながらもそれを取り巻く環境からさらに拡大していくことが見込まれています。本授業では、クリエイション・テクノロジー・国際化・ファイナンスをキーワードに、最前線で活躍する業界人をゲストに招いて最新のアニメビジネスの環境と展望を学びます。

<スケジュール>

各回とも5限(16:30~18:00)

2025年10月1日(水)アーチ株式会社代表取締役 平澤直氏特別講演

※アニメーション監督の谷口悟朗氏を始めとしたアニメ業界ゲスト講義を3回程度、研究者による講義を2回程度予定

2026年1月14日(水)総合討論(三原龍太郎・平澤直・山下一夫・吉川龍生)

<その他>

・全7回分を事前申込

・定員120名

・対面のみ

<b><font color="blue" size="3"><a href="https://forms.gle/j9ME8Sjai5Hmst5L8" target="_blank">こちらからお申込みください</a></font></b></a></font>

<b>4月2日(水)午前10時から申込受付を開始いたします</b>

25/10/14~26/01/23

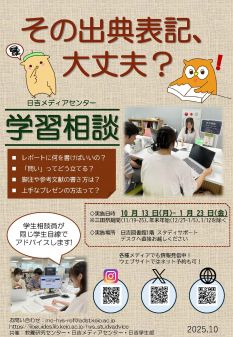

「学習相談」日吉図書館で実施中!

「学習相談」とは、学習相談員(学部2年生以上)が、レポート作成やプレゼンの方法についてアドバイスを行う活動です。

レポートの書き方やプレゼンの基本について、先輩学生がサポートする窓口です。

困ったときは気軽に相談にお越しください。

●詳細:<a href="https://libguides.lib.keio.ac.jp/hys_studyadvice" target="_blank">https://libguides.lib.keio.ac.jp/hys_studyadvice</a>

<b>10月13日(月)〜1月23日(金) 平日午後</b>

※三田祭期間(11/19‐11/25)、冬休み(12/27‐1/5)はお休みです

●利用方法:窓口へ直接お越しください。WEBからの予約も可能です。

<質問例>

・レポートのテーマはどうやって決めればいい?

・レポートと感想文の違いって何!?

・「いい」論文ってどんなの?

・引用の書き方を教えて!

・伝わるプレゼンの基本を知りたい!

※レポートの代筆や添削は行いません。

■学習相談員ってどんな人?

教養研究センター設置科目「アカデミック・スキルズ」を過去に履修した学部2-4年生・大学院生が担当しています。

アカデミック・スキルズは、学部共通科目、1クラスを3名の教員が担当する少人数ゼミ形式の授業で、履修者は年度末に論文提出とそのプレゼンテーションが課されます。

学習相談員は、その中で、論文の書き方やマナー、問題解決の方法(情報収集→読み方→情報のまとめ方→仮説構築)、プレゼンの手法(発表態度、レジュメ、パワーポイントの作り方)等を身につけました。

さらに、2008年度から実施している学習相談の活動を通して、学習相談員の先輩から後輩にその技術と知識を引き継ぎながら、高めています。

※本活動は、教養研究センター、日吉メディアセンター、日吉学生部の共催により実施しています。

25/10/08~25/12/12

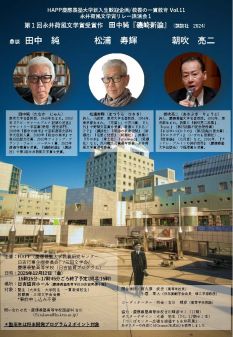

【HAPP企画】慶應義塾大学新入生歓迎企画/教養の一貫教育Vol.11

永井荷風文学賞リレー講演会1

第1回永井荷風文学賞受賞作 田中純『磯崎新論』(講談社2024)

開会挨拶:阿久澤武史(高等学校長)

小菅隼人 (日本演劇学会会長・理工学部教授)

コーディネーター・司会:古川晴彦(高等学校教諭)

25/10/10~25/12/17

教養の一貫教育vol.12 舞踏家・小林嵯峨による舞踏ワークショップ「こころ」

遠いからだの記憶、痕跡をたどる。

人の「こころ」はどこにあるのだろう?舞踏は何からはじまる?「こころ」から? 「からだ」から?「かたち」はあるの?

土方巽の舞踏に現れるさまざまな異形な「かたち」は水槽の底に澱のように留まって屈まっている、泥に入ってかたちづくられた「かたち」である。

「かたち」になろうとして崩れ、崩れてはまた「かたち」になろうとする、無時間という時間のなかで始まりも終わりもなくかたちづくられていく、鳥、馬、牛、花、植物、老婆、マヤ、ニワトリ、幽霊

――それらの「かたち」。

「かたち」は「いのち」を内包し、いのちがかたちに追いすがり、かたちがいのちに追いすがる。

■お申し込み方法

<b><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK-c6yh2myvHF66bTn3BE9EDp3FLbI8Kp_oXUzuFRqHO8fxw/viewform" target="_blank">お申込みはこちら</a></b>

※申込者多数の場合選考を行い、結果をお知らせいたします。

*本企画は録画され、教養研究目的に限って利用されることがあります。

*Tシャツ・ジャージなど体を動かしやすい服装で参加してください。更衣室を用意します。

25/10/24~25/11/12

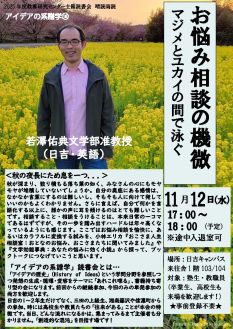

読書会 晴読雨読 アイデアの系譜学 第18回

お悩み相談の機微 マジメとユカイの間で泳ぐ

<b>秋の夜長にため息を一つ...</b>

秋が深まり、散り積もる落ち葉の如く、みなさんの心にもモヤモヤが堆積していないでしょうか。自分の奥底にある感情は、なかなか言葉にするのは難しいし、そもそも人に向けて発していいのかもよくわかりません。さらに言えば、自分で何かを言語化する以上に、誰かの声に耳を傾けるのはとても難しいことです。相談すること・相談をうけることは、本来日常の一コマであるはずですが、その一歩を踏み出すハードルは年々高くなっているようにも感じます。ここではお悩み相談を愉快に、あるいはカラフルに変換する試みを、小林エリカ『おこさま人生相談室:おとなのお悩み、おこさまたちに聞いてみました』や『文学効能事典:あなたの悩みに効く小説』から探って、ブックトークにつなげていこうと思います。

<b>「アイデアの系譜学」読書会とは…</b>

「アイデアの歴史」(History of Ideas)という学問分野を参照しつつ、発想の生成・循環・変容をテーマに「あれこれ喋る」、書籍持ち寄り型の会になります。前回からの継続参加、今回のみの単発参加の両方を歓迎します。日吉の1~2年生だけでなく、三田の上級生、湘南藤沢や信濃町からの参加、時には高校生や教員たちの「往来がある」ことが本会の特徴です。当日、どんな流れになるかは、集まってみるまで主催者も分かりません。「創造的な混沌」を目指す場です!

25/10/17~25/11/05

AI×アテンション・エコノミーと人間の尊厳――SNSはあなたを幸福にしていますか?――

「情報の教養学」では、「情報の光と影」に焦点を当て、情報の利用によるメリットやデメリットと共に、情報技術に関わる将来について、様々な分野の一流の講師に講演いただいています。

2025年11月5日には、山本龍彦先生(慶應義塾大学大学院法務研究科教授、同大学X Dignityセンター共同代表)による「AI×アテンション・エコノミーと人間の尊厳――SNSはあなたを幸福にしていますか?――」と題した講演会を開催いたします。

是非、ご参加ください。

<b>多くのSNSは無料で利用できますが、実はかけがえのない時間やアテンションを「支払って」います。「アテンション・エコノミー」と呼ばれるこの経済モデルの裏側でAIがどう使われているのかを概説したうえ、人間の尊厳の観点から、このモデルの功罪を皆さんと一緒に考えてみようと思います。</b>

<b><a href="https://forms.gle/oo2yhM66tBkXAhh37" target="_blank">お申込みはこちら</a></b>

25/09/25~25/10/22

使いやすいユーザインタフェースのデザインを理論的に研究する

「情報の教養学」では、「情報の光と影」に焦点を当て、情報の利用によるメリットやデメリットと共に、情報技術に関わる将来について、様々な分野の一流の講師に講演いただいています。

2025年10月22日には、山中祥太氏(LINEヤフー株式会社DS統括本部 LINEヤフー研究所上席研究員)による「使いやすいユーザインタフェースのデザインを理論的に研究する」と題した講演会を開催いたします。是非、ご参加ください。

<b>使いやすいウェブページやアプリをデザインすることは、利用者とIT企業の双方にとって重要です。私はIT企業でデザインを理論的に研究する仕事をしており、この講演ではその研究過程と成果を紹介します。また大学入学共通テスト「情報I」で出題された問題を例に、デザインを研究することの面白さを解説します。</b>

<b><a href="https://forms.gle/7CyPb63DaN8ChjNx7" target="_blank">お申込みはこちら</a></b>

25/10/28~25/11/04

創造力とコミュニティ研究会32

得我(描)くワタシとI do meするわたし

〜命の伝道師を目指す、新しい自分探しと自己選択の軌跡〜

2020年の1月、理学療法士として働いていた榊山美賛さんは、車の事故に遭い「脳脊髄液減少症」と認定されました。そんな榊山さんを今度は息子さんを労働災害で失うという悲しみが襲います。病と闘いつつ、労働災害殉職者遺族のひとりとして車椅子で事故撲滅を目指し、勉強を続ける榊山さんの探求と選択と行動の軌跡は、共に生きる未来を描く指針をわたしたちに与えてくれるはず。今回の研究会では、そんな榊山さんの力とそれを支えるコミュニティについてお話を伺います。

日時:2025年11月4日(火)18:30~20:00(予定)

<b>話題提供者:榊山 美賛(さかきやま みさ)さん(言葉とデザインで「命の共鳴を紡ぐフリーランス表現家」)</b>

会場:居場所「カドベヤ」横浜市中区石川町5丁目209-3 1階

<a href="https://ameblo.jp/kadobeya2010/">https://ameblo.jp/kadobeya2010/</a>

<b>参加ご希望の方は、法学部・横山千晶教授宛 <font color="blue" size="2"><a href="mailto:chacky@keio.jp">chacky@keio.jp</a></font></b> にご連絡ください。

25/10/02~25/10/28

創造力とコミュニティ研究会31 ダンスで世界をつなぐ 東京⇔ベルリンパフォーマンスプロジェクト チームMIMIZUの挑戦

「チームMIMIZU」は、日本、ドイツ、フランスを拠点に活動する8名のアーティストグループです。

昨年はドイツのベルリンとドレスデン、今年は東京と横浜で、パフォーマンスとワークショップを開催しました。言葉や文化の壁を越え、予算ゼロからスタートしたこのプロジェクトが可能となったのはどうしてでしょう。それはまさに人のつながりがあったから。今回の研究会では、メンバーが経験した共同制作の舞台裏や、地球の反対側にある街の様子、そしてそこで出会った人々との生活を通じての文化交流についてお話しします。人とつながることで、人生がどれほど豊かになるか、若い皆さんと分かち合いたいと思います。

日時:2025年10月28日(火)18:30~20:00(予定)

<b>話題提供者:木檜朱実さん 松澤尚美さん</b>

会場:居場所「カドベヤ」横浜市中区石川町5丁目209-3 1階

<a href="https://ameblo.jp/kadobeya2010/">https://ameblo.jp/kadobeya2010/</a>

<b>参加ご希望の方は、法学部・横山千晶教授宛 <font color="blue" size="2"><a href="mailto:chacky@keio.jp">chacky@keio.jp</a></font></b> にご連絡ください。

25/09/24~25/10/12

慶應義塾大学古楽アカデミーオーケストラ・小合唱

ヴェルニゲローデ放送合唱団青年部 再来日記念合同演奏会

<ヴェルニゲローデ放送合唱団青年部との再共演>

慶應義塾大学古楽アカデミー・オーケストラは、2023年秋にヴェルニゲローデ放送合唱団青年部が徳島県鳴門市を特別訪問し、その後横浜市を訪れた際日吉キャンパスにおいて、バッハの《マニフィカト》作曲300年を記念する演奏会を催しました。

今回、ヴェルニゲローデ放送合唱団青年部が再び来日することとなり、慶應義塾大学古楽アカデミー・オーケストラは、ヴェルニゲローデ放送合唱団青年部と再び共演することになりました。

出演:慶應義塾大学・古楽アカデミー・オーケストラ(ピリオド楽器使用)・小合唱

ヴェルニゲローデ放送合唱団青年部

ロベルト・ゲーストル/石井明(指揮)

神戸佑実子(ソプラノ)

Program

ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル 《メサイア》第1部より合唱曲 ほか

25/09/04~25/10/07

チームMIMIZU来日メンバーによる身体ワークショップ「私の身体と記憶をつなぐ」

ワークショップは呼吸、センタリング、ストレッチから始まります。

空間と時間に対する感覚を研ぎ澄まし身体がどのようにして場から情報を得るのか、内なる時間感覚がどのように私たちを動かすのかということにアプローチしていきます。

・ダンスなどの経験不要むしろ未経験者大歓迎!

・どなたでも参加できます。

・当日は動きやすい服装でいらしてください。

予約:<b>慶應義塾大学法学部・横山千晶 <font color="blue" size="2"><a href="mailto:chacky@keio.jp">chacky@keio.jp</a></font></b>